この時期信州で作る保存食と言えばなんてったって氷餅です。

作り方、食べ方の解説はこちら

http://www.excite.co.jp/News/bit/00091208242189.html

http://www.yomeishu.co.jp/genkigenki/researcher/060407/

とはいえタブ家では作った実績が無いのでよくわかりません。

インターネットとかみさんの実家からの情報を元に手探りでやってみることにしました。

氷餅は冬の一番冷える時期に作り始めるのがいいということなので、真冬日予報となった28日に作業開始。

準備したのは切り餅と餅米であります。

なんでもつきたてのお餅がよいとのことなのですが、作り方を聞く限り餅米洗って餅つきした上でその日のうちに処理しなきゃいけないらしいんですね。会社勤めで一気にここまでするのは結構大変なのです。

来年以降も見越してもし市販の切り餅でできるものならその方がいいだろうと言うことで切り餅でもやってみることにした次第です。

何事もやってみないとね。

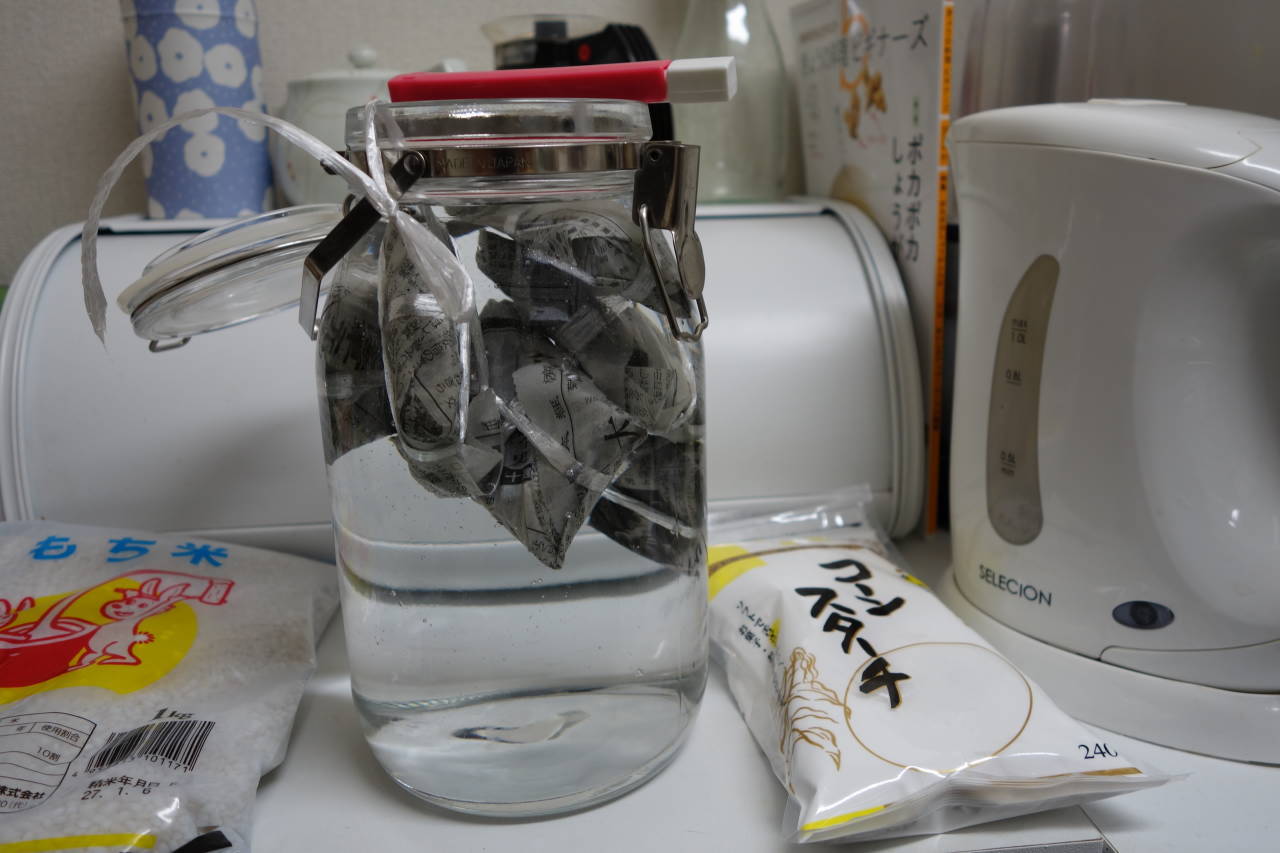

餅を紙で包んで、紐で編み上げて吊せる状態にして、数日水につけておく。

まずはここまで。

紙は和紙、紐は藁がいいらしいのですが手元に無いので新聞紙とビニール紐でやりました。

28日の作業はこれでおしまいです。気がつけば0時半でした。

翌29日。

仕事を早く切り上げられたので餅つきに着手です。

まずは餅米をとぎ汁が透明になるまで洗います。

うるち米と同じ要領で、と思ってなめてかかってたらこれが大変でした。

なかなか透明にならないんですね、餅米って。

真冬にこの作業、堪えます。

かみさん愛用のホームベーカリーに「もちつき」機能があったので利用しました。

餅米を30分乾かして、水と一緒に入れてスタート。

1時間半ほどで、

できました!お餅のいい匂い

片栗粉まぶしたトレーの上に移して、適当な大きさに丸めて紙に包んでいきます。

縛って、水の中へ入れて作業終了です。

本日も間もなく0時。ひいい、疲れた。

次の作業は今週末です。

==

追記

かみさんから「もしかしたら水に入れた後そのまま外に置いとくのが正しいかもしれない」という指摘を受け、

切り餅バージョンの方をベランダに出しておきました。

翌日、カチンコチンです。

信州の冬は厳しいです。